„Eine neue Sichtweise darauf, was möglich ist.“

Zehn junge amerikanische Führungskräfte begaben sich im Mai 2025 auf eine rasante Reise, um in einer schwierigen Zeit für die USA und Deutschland eine neue transatlantische Brücke zu bauen. Der Beitrag wurde aus dem Englischen übersetzt, das Original lesen Sie auf unserer englischen Website.

Von Alyssa Lukpat, Khadidah Stone und Kevin McPherson

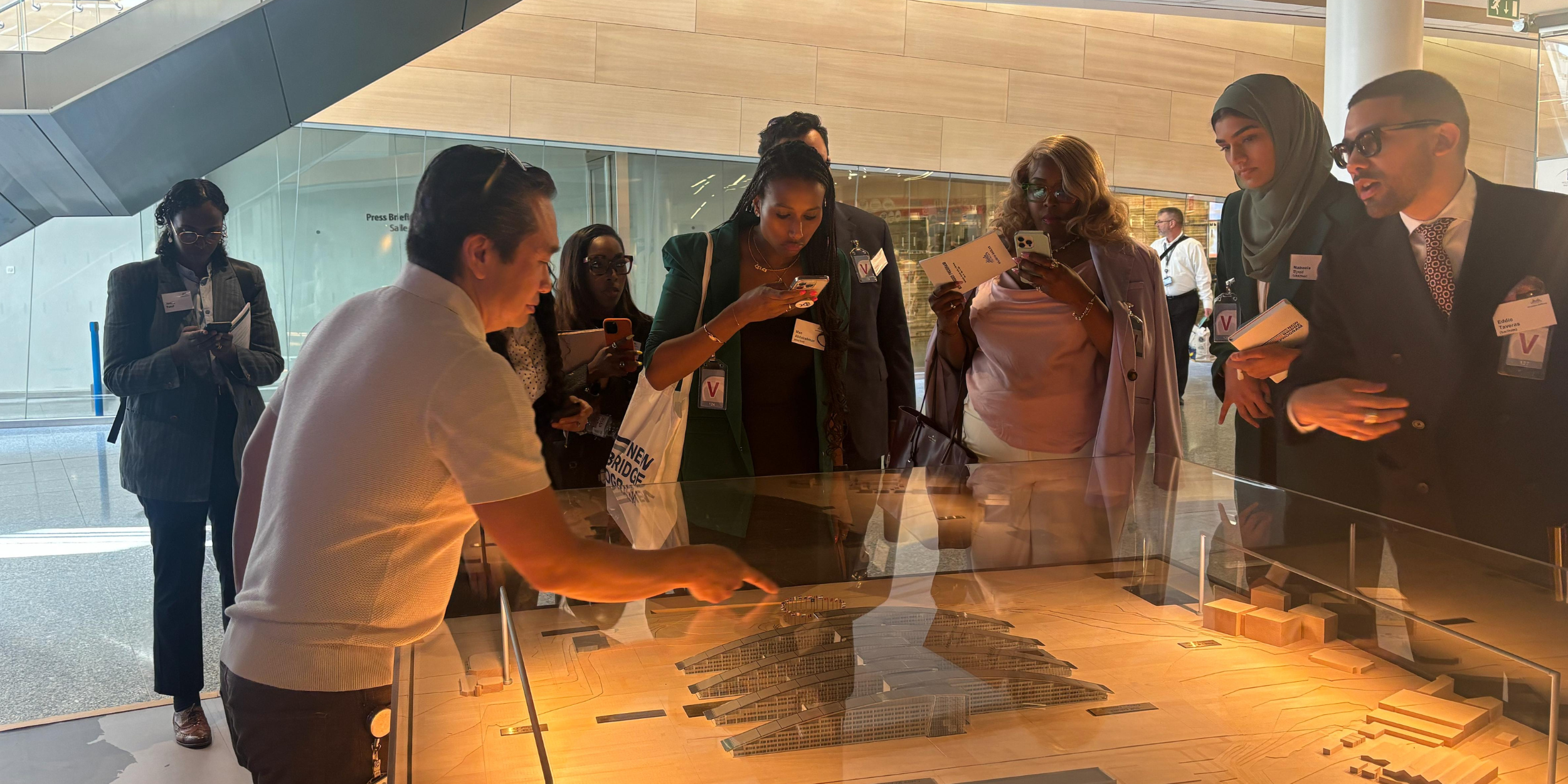

In einer Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen bot das New Bridge Program 2025 zehn aufstrebenden amerikanischen Führungskräften die Möglichkeit, transatlantische Partnerschaften zu erkunden. In einer zehntägigen Reise besuchten die Teilnehmenden Washington, D.C., Brüssel, Berlin und Hamburg, um sich mit europäischen Entscheidungsträgern, zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, Studierenden und Wirtschaftsexpert:innen auszutauschen. Dabei gewannen sie ein tieferes Verständnis dafür, wie gemeinsame demokratische Werte über Grenzen hinweg geprüft und aufrechterhalten werden.

Die diesjährige Gruppe war fachlich divers: Die Teilnehmer:innen kamen aus der Politik, dem Gesundheitswesen, dem Technologie-, Medien- und Nachhaltigkeitssektor – vereint durch das gemeinsame Ziel, transatlantische Brücken zu bauen.

Die transatlantischen Beziehungen im Wandel

Bei den verschiedenen Programmpunkten äußerten mehrere der Sprecher:innen Bedenken über die sich verändernde Beziehung zwischen Europa und den USA unter Präsident Trump. Sie sprachen darüber, wie die Versuche des US-Präsidenten, die USA außenpolitisch zu isolieren, Europa dazu drängen, stärker in die NATO, den Klimaschutz und andere Handelspartnerschaften zu investieren. Besonders deutlich wurde dies beim Besuch des NATO-Hauptquartiers in Brüssel, wo die Gruppe Nina Šoljan traf – Leiterin für NATO-Angelegenheiten und Sicherheitspolitik. Sie betonte, dass die Stärke der NATO nicht nur in ihrer militärischen Einsatzbereitschaft liege, sondern vor allem in ihrer Fähigkeit, sich an politische Unsicherheiten anzupassen.

„Es war beeindruckend, die tiefe Verpflichtung zum Erhalt eines friedlichen und stabilen Europas aus erster Hand mitzuerleben.“

„Angesichts der vielen militärischen und politischen Veränderungen in der Region war es beeindruckend, aus erster Hand die tiefe Verpflichtung des Personals und der Mitglieder zu erleben, sich für ein friedliches und stabiles Europa einzusetzen“, sagte Eddie Taveras, Politikstratege und Teilnehmer des Programms.

Die Gruppe setzte ihre Gespräche über die transatlantische Zusammenarbeit im Europäischen Parlament fort, wo der EU-Abgeordnete Michael Bloss die Teilnehmenden dazu aufforderte, über die Erfordernisse einer langfristige Kooperation zwischen Demokratien nachzudenken – insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, digitale Regulierung und Migration. Im Bundestag in Berlin betonte der Abgeordnete Metin Hakverdi (SPD) die anhaltende Bedeutung von Bündnissen und zivilgesellschaftlichem Engagement, um politischer Polarisierung entgegenzuwirken.

Für viele der Teilnehmenden boten diese Treffen einen auffälligen Kontrast zur politischen Landschaft in den USA. „Eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich war die Rolle, die Kompromisse im deutschen politischen System spielen“, sagte Mae Abdelrahman, Büroleiterin einer gemeinnützigen Organisation im Bereich „Workforce Development“. „Zu sehen, wie eine Regierung auf Zusammenarbeit und Konsens aufgebaut sein kann, hat mir eine neue Sichtweise darauf eröffnet, was möglich ist – auch wenn es nicht immer einfach ist.“

Deutschlands dunkle Vergangenheit prägt seine Zukunft

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Programms war Deutschlands Umgang mit seiner eigenen Geschichte. Von einem Briefing an der Georgetown University bis hin zu eindrucksvollen Besuchen im U.S. Holocaust Memorial Museum, im Deutschen Historischen Institut und an öffentlichen Gedenkstätten in Berlin erhielten die Teilnehmenden einen direkten Einblick, wie Deutschland aktiv daran arbeitet, sich an die dunklen Kapitel seiner Vergangenheit zu erinnern. Das Land hat sein demokratisches System bewusst so gestaltet, dass es autoritären Tendenzen vorbeugt und die Rechte von Minderheiten schützt.

„Die deutsche Demokratie ist von einem kollektiven Bewusstsein geprägt – verwurzelt in der Erinnerung, aber ausgerichtet auf Verantwortung.“

„Es war eindrucksvoll zu sehen, wie viele Aspekte von Deutschlands Systemen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten eine direkte Reaktion auf die Vergangenheit sind“, sagte Mae rückblickend.

„Man spürt eine gemeinsame bewusste Haltung in ihrer Demokratie – sie ist in der Erinnerung verwurzelt, aber auf Verantwortung ausgerichtet.“

Jason Posley, ein Aktivist für öffentliche Gesundheit („Public-Health Advocate“) aus St. Louis, sagte, er wolle die gewonnenen Erkenntnisse in seine Arbeit mit marginalisierten Gesellschaftsgruppen einfließen lassen. „Deutschland bringt seiner Geschichte großen Respekt entgegen – auch den schwierigen Teilen“, sagte er. „Die Hintergründe der Probleme zu kennen, die wir zu lösen versuchen, hilft uns, an die Wurzel zu gehen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen.“

Viele Teilnehmende sprachen darüber, dass sie das Gefühl haben, Deutschland habe sich seit dem Krieg möglicherweise überkorrigiert. Ein Beispiel dafür waren die langen Diskussionen in der Gruppe über die Vor- und Nachteile der Praxis, keine race-spezifischen Daten von Bürger:innen zu erheben – eine Maßnahme, die durch die Nationalsozialisten zur Verfolgung jüdischer Menschen missbraucht wurde und heute aus historischen Gründen vermieden wird.

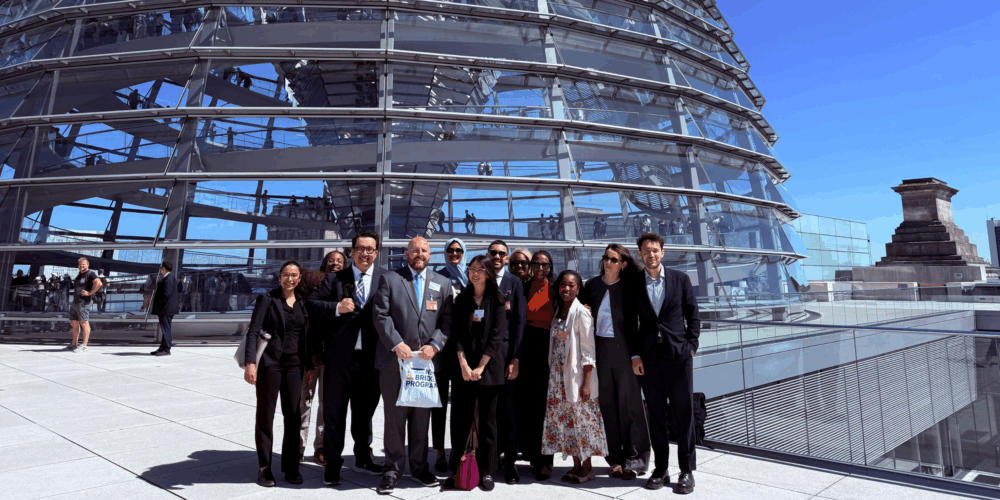

Bei der Besichtigung der Gedenkstätte Berliner Mauer, des Brandenburger Tors und der Reichstagskuppel erlebte die Gruppe hautnah, wie Architektur und öffentlicher Raum zu Werkzeugen der politischen Bildung werden können. Diese Orte erinnerten daran, dass Demokratie Sichtbarkeit, Beteiligung und ständige Reflexion erfordert.

Innovation, verwurzelt im Menschen

Die Teilnehmenden setzten sich intensiv mit deutschen Innovationsmodellen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Klima auseinander. In Hamburg nahmen sie an einem Workshop teil, bei dem sie junge Fachkräfte trafen, die eine berufliche Ausbildung durchlaufen hatten, anstatt eine Universität zu besuchen. Das Mentoring- und Stipendiennetzwerk Schotstek sowie die Joachim Herz Stiftung veranstalteten den Workshop, um zu zeigen, wie das deutsche duale Ausbildungssystem akademische Theorie mit praktischer Berufserfahrung verbindet. „Die Auszubildenden berichteten, wie sie durch ihre Ausbildung auf verschiedene Zukunftsperspektiven vorbereitet wurden – nicht nur auf einen einzelnen Karriereweg“, sagte Mae. „Das hat mich zum Nachdenken gebracht, wie wir in den USA flexiblere und stärkende Bildungsmodelle gestalten können.“

“In den USA wird oft die Schnelligkeit von Innovationen gefeiert – manchmal auf Kosten des Vertrauens der Patient:innen oder der Transparenz.“

Technologie und Gesundheitswesen waren ebenfalls zentrale Themen. Bei einem Roundtable bei Microsoft Berlin und einem dreistündigen Abendessen mit Shireen Saxena von der KI-Gesundheitsfirma Ada Health tauschten wir uns über künstliche Intelligenz und Deutschlands strenge Datenschutzgesetze aus. „Wir haben darüber gesprochen, wie Deutschlands strenge Datenschutzrichtlinien die Möglichkeiten von KI im Gesundheitswesen beeinflussen“, berichtete Kevin McPherson, Machine-Learning-Ingenieur und Teilnehmer des Programms. „In den USA wird die Schnelligkeit von Innovationen oft gefeiert – manchmal auf Kosten des Vertrauens der Patient:innen oder der Transparenz. Es war sehr aufschlussreich, die damit verbundenen Abwägungen deutlicher zu sehen.“

Bei Adelphi, einem Nachhaltigkeits-Thinktank, setzte sich die Gruppe mit Deutschlands Energiewende und der Rolle von transatlantischer Zusammenarbeit bei der Förderung von Innovationen auseinander. Sie erfuhren, wie Klimaschutzvorreiter:innen politische Vorgaben in konkrete Maßnahmen umsetzen – von der Hafenlogistik bis zu CO₂-Zielen – und bestätigten damit die Erkenntnis, dass globale Probleme gemeinsame Lösungen erfordern.

Bleibende Eindrücke und gemeinsames Ziel

Was das New Bridge Program besonders auszeichnete, war nicht nur der Zugang zu politischen und akademischen Institutionen, sondern das gemeinsame Lernen. Durch gemeinsame Mahlzeiten, lange Flugreisen und den kulturellen Austausch fanden die Teilnehmenden beinander Verständnis, Humor und Solidarität. Sie forderten sich gegenseitig heraus, intensiver nachzudenken, sich zu äußern und tiefer zu reflektieren.

Teilnehmer Eddie Taveras brachte es auf den Punkt: „Was ich mitnehme, ist ein tieferes Verständnis dafür, wie Geschichte, Kultur und Politik die nationale Identität prägen – und wie diese Identität den Platz eines Landes in der Welt beeinflusst. Von der Auseinandersetzung mit der NATO bis hin zu schwierigen, aber notwendigen Gesprächen über Race, Gerechtigkeit und transatlantischer Partnerschaft habe ich einen klareren Blick darauf gewonnen, wie sich die transatlantischen Beziehungen weiterentwickeln können.“

Am Ende nahmen die Teilnehmenden des New Bridge Programms 2025 mehr mit aus Europa als nur Stempel in ihren Pässen. Sie gewannen einen tieferen Einblick darin, wie Demokratie in der Praxis funktioniert, und entwickelten ein erneuertes Verantwortungsgefühl für den Aufbau transatlantischer Brücken, die den bevorstehenden Herausforderungen standhalten können.

Für weitere Einblicke in die Reise sehen Sie sich diese Interviews mit unseren Teilnehmenden an:

New Bridge to Germany wird durch das Transatlantik-Programm der Bundesrepublik Deutschland aus Mitteln des European Recovery Program (ERP) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) sowie aus Mitteln der Joachim Herz Stiftung gefördert.