„Geheimdienstarbeit darf kein Instrument unkontrollierter Macht sein“

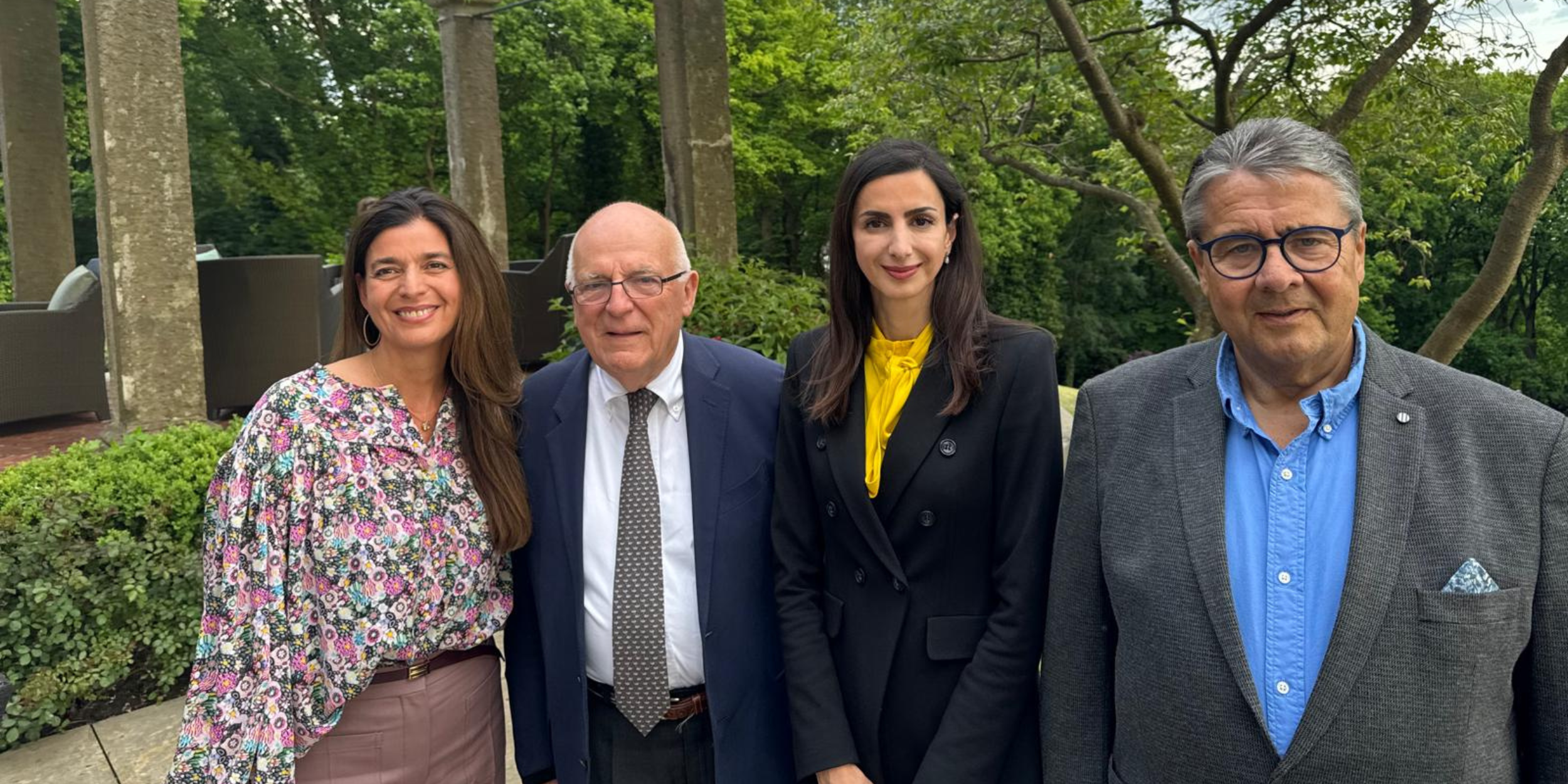

Geheimdienste zunehmend in den Fokus – nicht nur als Instrumente der nationalen Sicherheit, sondern auch als einflussreiche Akteure in der internationalen Politik. Unter dem Titel „The Power of Intelligence: How Information Shapes Global Politics“ diskutierten unser Vorsitzender Sigmar Gabriel und Sir Richard Dearlove, ehemaliger Chef des britischen Geheimdienstes MI6, diese Entwicklung mit unserer Regionalgruppe Hamburg. Die Veranstaltung wurde von Dr. Nagila und Max Warburg ausgerichtet und von Anahita Thoms moderiert.

Im folgenden Interview spricht Sigmar Gabriel über die Weiterentwicklung der Geheimdienste seit dem Ende des Kalten Krieges, die Abhängigkeit Europas von US-Geheimdienstinformationen und darüber, wie wir uns vor Cyberangriffen wappnen können.

Wie haben sich die Vorgehensweise und der Einfluss der Geheimdienste seit dem Ende des Kalten Krieges verändert?

Nach dem Kalten Krieg hat sich die Rolle der Geheimdienste grundlegend verändert. Während des Ost-West-Konflikts ging es hauptsächlich um militärische Aufklärung und strategische Abschreckung. Heute sind die Bedrohungen viel vielfältiger – sie reichen von internationalem Terrorismus über Cyberangriffe und hybride Kriegsführung bis hin zu staatlich geförderter Desinformation.

Dadurch haben sich der Einfluss und der Aufgabenbereich der Geheimdienste erheblich erweitert. Damit verbunden ist jedoch eine echte Herausforderung für Demokratien: Wie kann eine angemessene Kontrolle und Rechenschaftspflicht gewährleistet werden? Die Arbeit der Geheimdienste muss an die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundsätze gebunden bleiben.

Wir sehen auch, dass kein Land allein wirksam auf diese komplexen Bedrohungen reagieren kann. Internationale Zusammenarbeit – insbesondere zwischen demokratischen Nationen – ist wichtiger denn je. Geheimdienstarbeit darf kein Instrument unkontrollierter Macht sein, sondern muss Teil einer verantwortungsvollen Sicherheitsstrategie im Dienste unserer demokratischen Werte sein.

„Das Ziel sollte nicht die Unabhängigkeit von den USA sein, sondern Resilienz und Partnerschaft auf Augenhöhe.“

Nach dem Streit zwischen Trump und Selenskyj im Weißen Haus entzog die USA der Ukraine im März vorübergehend den Zugang zu Geheimdienstinformationen über russische Truppenbewegungen und die Früherkennung von Raketenangriffen. Die anderen Verbündeten der Ukraine waren nicht in der Lage, diese Informationen bereitzustellen. Wie können die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten ihre Abhängigkeit von den US-Geheimdiensten verringern?

Der erwähnte Vorfall zeigt, wie gefährlich die Abhängigkeit von einem einzigen Partner sein kann – selbst wenn dieser Partner die Vereinigten Staaten sind. Wir sollten dies nicht missverstehen: Das transatlantische Bündnis bleibt unverzichtbar, und der Beitrag der USA zur Verteidigung der Ukraine war entscheidend. Aber dieser Moment erinnert uns in Europa auch an eine schmerzhafte Wahrheit: Wir sind immer noch viel zu abhängig von amerikanischen Geheimdienst- und Verteidigungskapazitäten.

Um diese Abhängigkeit zu verringern, muss Europa seine eigene strategische Autonomie stärken – nicht in Opposition zu den Vereinigten Staaten, sondern um ein fähigerer und zuverlässigerer Partner zu sein. Das bedeutet, in eigene Satellitensysteme, Überwachungskapazitäten, Frühwarnsysteme und eine bessere Koordination zwischen den europäischen Nachrichtendiensten zu investieren.

Die Ukraine sollte auch enger in die europäischen Verteidigungsstrukturen eingebunden werden. Damit dies funktioniert, muss Europa jedoch selbst einheitlicher und leistungsfähiger werden. Solange wir zersplittert bleiben, werden wir in Krisenzeiten immer auf Washington angewiesen sein. Das Ziel sollte nicht die Unabhängigkeit von den USA sein, sondern Resilienz und Partnerschaft auf Augenhöhe.

„Die Widerstandsfähigkeit von Demokratien wird nicht nur von Panzern und Verträgen abhängen, sondern auch von Cybersicherheit und technologischer Unabhängigkeit.“

Cyberangriffe werden immer häufiger. Im März warnte das Bundesamt für Verfassungsschutz Nichtregierungsorganisationen und wissenschaftliche Einrichtungen vor möglichen Angriffen. Auch Politiker werden immer häufiger ins Visier genommen, unter anderem durch Phishing-E-Mails. Wie können sich Demokratien wirksam gegen diese Bedrohung verteidigen?

Cyberangriffe sind nicht nur eine Bedrohung für demokratische Institutionen, sondern auch ein wirtschaftliches und geopolitisches Risiko. Wenn NGOs, Forschungseinrichtungen oder Politiker angegriffen werden, ist dies oft Teil einer umfassenderen Strategie feindlicher Staaten, demokratische Gesellschaften von innen heraus zu schwächen.

Aber lassen Sie uns klar sein: Hinter vielen dieser Angriffe stehen staatliche oder staatlich geförderte Akteure, die strategische Interessen, Wirtschaftsspionage, politische Destabilisierung oder technologische Sabotage verfolgen. Demokratien müssen entsprechend reagieren. Wir müssen auf europäischer Ebene ernsthafte Cyberabwehrkapazitäten aufbauen, auch für kritische Infrastrukturen und Schlüsselindustrien. Das bedeutet, in unsere eigenen digitalen Technologien zu investieren, die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu verringern und sicherzustellen, dass Unternehmen und Forschungseinrichtungen Teil des Sicherheitsnetzwerks sind.

Gleichzeitig müssen wir die Abschreckung verstärken. Dazu gehört, dass wir Angreifer öffentlich anprangern, gegebenenfalls Sanktionen verhängen und unsere digitale Souveränität verteidigen. Im 21. Jahrhundert wird die Widerstandsfähigkeit von Demokratien nicht nur von Panzern und Verträgen abhängen, sondern auch von Cybersicherheit und technologischer Unabhängigkeit.