„Pragmatismus, gegenseitiger Respekt und gemeinsamer Gestaltungswillen“

Im September 2025 nahm die dritte deutsche Kohorte des New Bridge Program an einem intensiven Austausch in den USA teil. Zehn junge Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen – darunter Technologie, Medizin, Militär, politische Beratung, Regulatorik und Recht – kamen zusammen, um den transatlantischen Dialog aus neuen Perspektiven zu beleuchten. Im Folgenden teilen die Fellows Şirin Tiryaki und Mateo Blazevic ihre Eindrücke und neuen Erkenntnisse.

Der Auftakt des Programms fand in Berlin statt, wo wir uns zunächst kennenlernten und in Gesprächen mit Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Verwaltung einen inhaltlichen Einstieg erhielten. Besonders prägend war der Vortrag von Prof. Sebastian Jobs vom John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin, der historische Linien der US-Politik und Gesellschaft – vom American Exceptionalism bis zur Bedeutung von Migration für Wirtschaft und nationale Identität – anschaulich nachzeichnete.

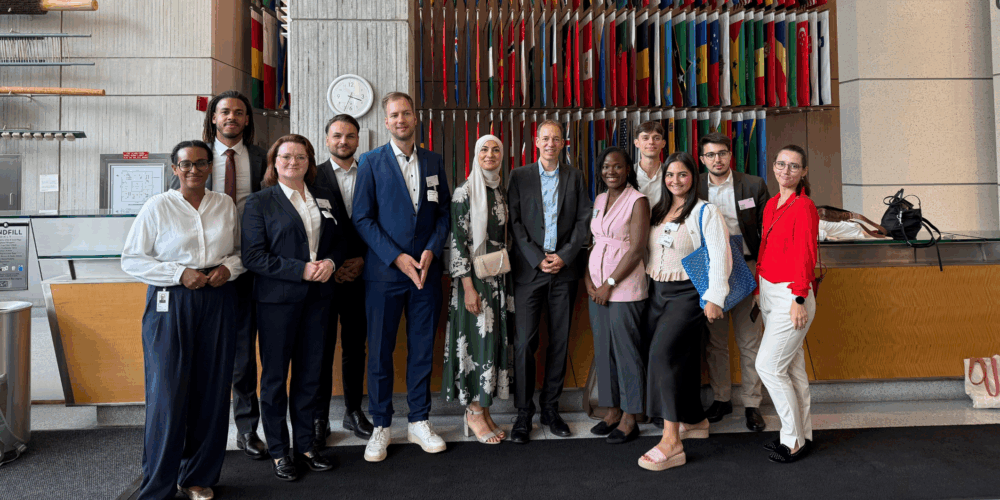

In Washington D.C. trafen wir auf Akteur:innen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft. Die Gespräche bei Institutionen wie Future Caucus, NBC News oder im Außenministerium vermittelten ein facettenreiches Bild der amerikanischen Perspektiven auf Sicherheit, Demokratie und gesellschaftlichen Wandel.

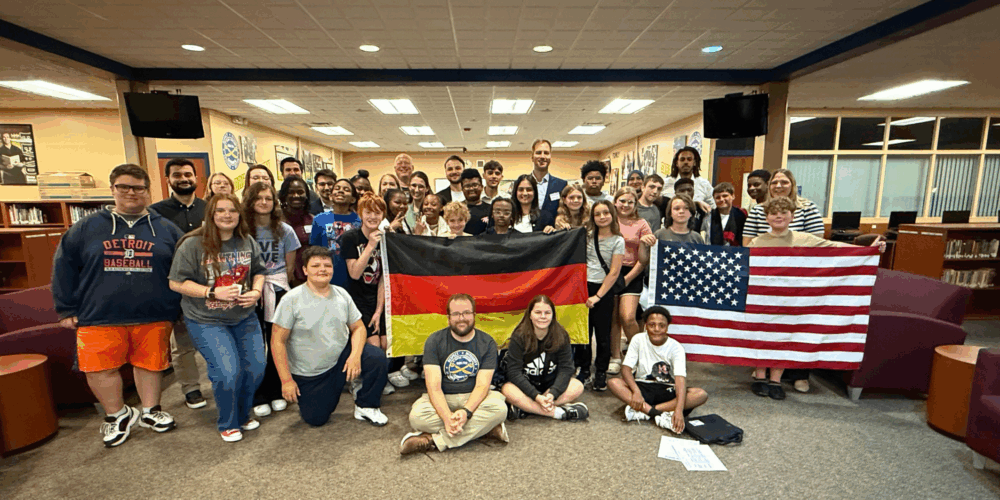

Der dritte Teil unserer Reise führte uns nach Detroit, wo unmittelbar sichtbar wurde, wie sich Strukturwandel und soziale Transformation vor Ort gestalten. Gespräche mit Vertreter:innen von Ford, Gewerkschaften, Initiativen und der Stadtverwaltung machten deutlich, dass wirtschaftliche Erneuerung und gesellschaftlicher Zusammenhalt eng miteinander verknüpft sind. Detroit stand damit sinnbildlich für die Frage, wie Gesellschaften Veränderung aktiv gestalten können.

Transatlantische Zusammenarbeit im Wandel

Die Gespräche in Washington D.C. bestätigten, dass die transatlantische Partnerschaft für die Vereinigten Staaten weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Europa gilt dabei als zentraler Stabilitätsfaktor, von Deutschland wird erwartet, sicherheitspolitisch mehr Verantwortung zu übernehmen – insbesondere in der Cybersicherheit, Verteidigungsinnovation und Energieunabhängigkeit. Diese Haltung verdeutlicht, dass es weniger um Rückzug geht, sondern um eine partnerschaftliche Neuausrichtung auf Augenhöhe.

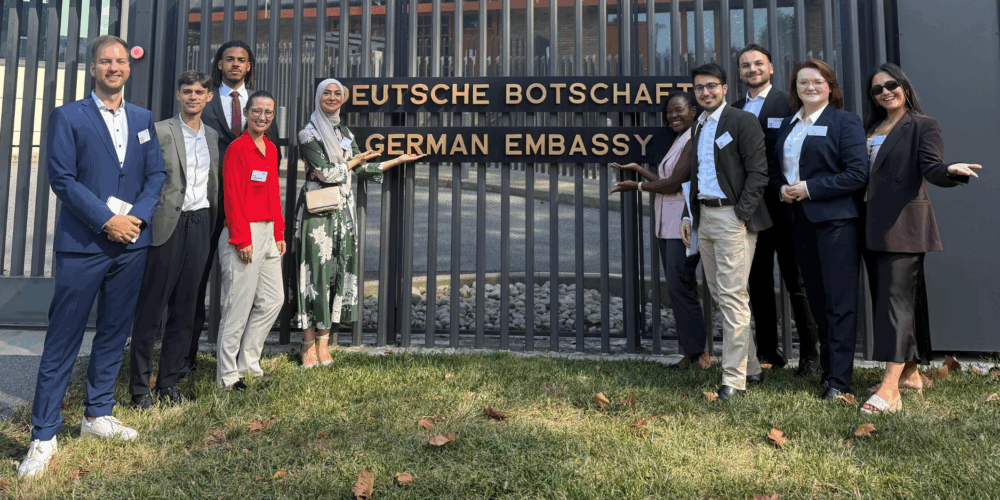

Auch in der deutschen Botschaft in Washington D.C. bestätigte sich dieser Eindruck – insbesondere, dass die vermeintliche Isolation der USA häufig eine mediale Wahrnehmung ist. Vor Ort wurde spürbar, dass die Vereinigten Staaten weiterhin großen Wert auf multilaterale Kooperation legen, insbesondere bei Themen wie Klimaschutz, Technologiepolitik und globaler Sicherheit. Die amerikanische Außenpolitik achtet heute stärker auf Eigeninteressen, versteht internationale Zusammenarbeit aber weiterhin als zentrales Instrument zur Bewältigung globaler Herausforderungen.

„Deutschland wird als Brückenbauer gesehen“

Im US-Außenministerium konkretisierte Paul Stucky, German Desk Officer, diese Perspektive. Die USA erwarten, dass Deutschland innerhalb Europas eine stärkere gestaltende Rolle übernimmt, insbesondere beim Aufbau gemeinsamer Sicherheitsarchitekturen, in der Unterstützung der Ukraine und bei der Abwehr autoritärer Einflussnahme aus China und Russland. Deutschland wird dabei als Brückenbauer gesehen, dessen diplomatische Glaubwürdigkeit und Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind. Die Gespräche zeigten, dass sich die transatlantische Zusammenarbeit neu definiert. Sie entwickelt sich von einer einseitigen Sicherheitsgarantie hin zu geteilter Verantwortung, die auf gemeinsamen Werten und gegenseitiger Verlässlichkeit beruht.

Detroit als Spiegel des Strukturwandels

Detroit zeigte, dass wirtschaftlicher Wandel stets auch ein gesellschaftlicher Prozess ist. In Gesprächen mit Initiativen wie dem Design Build Green Hub und Aktivistinnen wie Martina Guzmán Miranda wurde sichtbar, wie eng Themen wie Stadtentwicklung, soziale Ungleichheit und Vertrauen miteinander verknüpft sind. Anders als in Deutschland, wo Strukturförderung häufig staatlich organisiert wird, setzen viele Städte in den USA auf lokale Eigeninitiative, philanthropisches Engagement und Kooperation mit Unternehmen.

Die Besuche des Ford Rouge Electric Vehicle Centers sowie der United Auto Workers Local 600 machten den tiefgreifenden industriellen Wandel greifbar. Elektromobilität wird hier nicht nur als technologische, sondern auch als soziale Transformation verstanden. Gewerkschaften, Unternehmen und Stadtgesellschaft suchen gemeinsam nach Wegen, Innovation mit sozialer Stabilität zu verbinden. Dieser Ansatz kann auch für europäische Regionen im Strukturwandel inspirierend sein.

„Gesellschaftlicher Fortschritt gelingt nur, wenn politische Teilhabe und ökonomische Entwicklung zusammengedacht werden.“

Besonders eindrücklich war das Gespräch mit Abdullah Hammoud, dem ersten arabischstämmigen Bürgermeister der USA. In Dearborn wurde erlebbar, wie Vielfalt, Integration und kommunale Stärke ineinandergreifen können. Die Stadt steht exemplarisch für gelebte Repräsentation, bürgerschaftliches Engagement und wirtschaftliche Resilienz. Diese Begegnungen zeigten, dass gesellschaftlicher Fortschritt nur gelingt, wenn politische Teilhabe und ökonomische Entwicklung zusammengedacht werden.

Fazit: Neue Antworten auf alte Fragen

Unsere Reise machte deutlich, dass die transatlantische Partnerschaft vor einer Phase der Erneuerung steht. In Washington wurde spürbar, dass die USA von Europa keine Distanz, sondern Initiative erwarten. In Detroit zeigte sich, dass Wandel nur gelingt, wenn Gemeinschaft, Innovation und Inklusion zusammenwirken. Die vermeintlichen Gegensätze zwischen wirtschaftlicher Transformation und sozialer Gerechtigkeit oder zwischen nationalem Interesse und internationaler Verantwortung lassen sich nicht vollständig auflösen, aber sie können konstruktiv neu verhandelt werden.

Die vor Ort gewonnenen Einsichten waren nicht immer eindeutig, öffneten aber stets den Blick für ein Verhältnis, das von Pragmatismus, gegenseitigem Respekt und einem gemeinsamen Gestaltungswillen geprägt ist. Genau das ist die Brücke, die das New Bridge Programm baut und die wir künftig weiter festigen möchten.

Wir danken der Atlantik-Brücke, insbesondere Laura Vogel und Muhammed Ali Sen, für die hervorragende Organisation des Programmes, der Joachim Herz Stiftung für Ihre Unterstützung sowie all jenen, die uns in Berlin, Washington D.C. und Detroit so herzlich willkommen geheißen und begleitet haben. Wir freuen uns darauf, nun Teil dieses wertvollen Netzwerks zu sein und den transatlantischen Dialog aktiv weiter zu gestalten.

Mehr Einblicke der Fellows Johannes Aclassato, Fatima Hussain und Oleksii Kysliak finden Sie hier im folgendem Video:

New Bridge to the U.S. wird von der Joachim Herz Stiftung unterstützt.