„Ideen kann man nicht töten.“

Foto: Luis Alvaz

Foto: Luis Alvaz

Amy Brownlee ist Bibliothekarin und Leselehrerin in Kansas und Alumna unserer Transatlantischen Lehrerreise. In diesem Essay, der zuerst auf Englisch auf ihrem Blog veröffentlicht wurde, setzt sie sich mit den Bücherverbrennungen in der NS-Zeit auseinander und reflektiert die Bedeutung von intellektueller Freiheit.

Von Amy Brownlee

Im Juni hatte ich das Privileg, als Teil einer Gruppe von US-Lehrkräften an einer transatlantischen Studienreise durch Deutschland teilzunehmen. Ziel der Reise war es, mehr über die modernen Aspekte des Landes, das Bildungssystem und das politische System sowie die deutsche Kultur zu erfahren, aber auch, sich mit Deutschlands komplizierter Geschichte auseinanderzusetzen.

Während meines Aufenthalts in Berlin besuchte ich das Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung auf dem Berliner Bebelplatz. Hier hatten nationalsozialistische Studenten am 10. Mai 1933 vor 40.000 Zuschauern 20.000 als „anstößig“ und „undeutsch“ geltende Bücher verbrannt. Die Organisatoren der Bücherverbrennung lasen an mehreren Verbrennungsstätten dieselbe Rede vor. Sie enthielt folgende Worte: „Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat!“.

Die Bücherverbrennung wurde von einer Gruppe von Menschen durchgeführt, die versuchten, Ideen zu unterdrücken, mit denen sie nicht einverstanden waren oder die sie nicht akzeptabel fanden.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

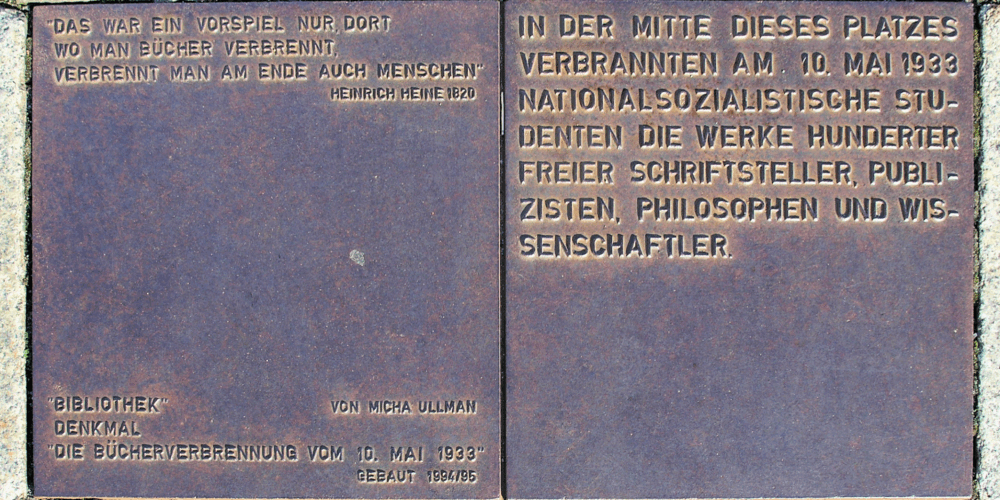

Das Denkmal ist leicht zu übersehen. Es besteht aus einer Glasplatte, die bündig mit dem Kopfsteinpflaster abschließt. Diese dient als Fenster zu einem unterirdischen Raum mit leeren, weißen Bücherregalen, die sowohl die physische als auch die intellektuelle Leere symbolisieren, die durch die Vernichtung der Bücher entstanden ist. Einige Meter entfernt beschreibt eine Metallplatte auf dem Boden mit wenigen eindringlichen Worten den Zweck des Denkmals.

Das Zitat „Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen“ ist weit älter als die NS-Zeit. Es stammt aus einem Theaterstück des deutsch-jüdischen Autors Heinrich Heine, dessen Arbeiten von den Nazis verboten wurden. Es ist gut möglich, dass Ausgaben seiner Schriften auf eben jenem Platz 1933 verbrannt wurden.

Unter den Büchern, die an diesem Tag verbrannt wurden, befand sich auch ein Titel der amerikanischen Autorin, Rednerin und Aktivistin Helen Keller. In einem Brief an deutsche Studenten, der auf einen Tag vor der Verbrennung datiert war, schrieb Keller: „History has taught you nothing if you think you can kill ideas. Tyrants have tried to do that often before, and the ideas have risen up in their might and destroyed them.“ (Die Geschichte hat euch nichts gelehrt, wenn ihr glaubt, dass man Ideen töten kann. Tyrannen haben das schon oft versucht, aber die Ideen sind mit ihrer ganzen Kraft wieder auferstanden und haben sie vernichtet.)

Kraftvolle Worte.

„Ein Verstoß gegen den Marktplatz der Ideen.“

Mehr als 90 Jahre später zündete ein Mann aus Ohio auf der anderen Seite des Atlantiks rund 100 Bibliotheksbücher über die Geschichte der Juden, Afroamerikaner und LGBTQ-Community an (laut NBC News, 14. Mai 2025). Der Vorfall löste Schock und Empörung aus, insbesondere bei denjenigen, die sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den betroffenen Gruppen persönlich angegriffen fühlten.

Der demokratische Senator von Ohio, Kent Smith, reagierte mit den folgenden Worten: „I condemn this act, not only because it is a crime against our institutions and community, but also because it is fundamentally un-American. This act of violence is not just a crime against the public catalog of literature that was destroyed, but also is a violation of the marketplace of ideas that is a bedrock principle of American life”. (Ich verurteile diese Tat, nicht nur weil sie ein Verbrechen gegen unsere Institutionen und unsere Gemeinschaft ist, sondern auch weil sie grundlegend unamerikanisch ist. Diese Gewalttat ist nicht nur ein Verbrechen gegen gegen den öffentlichen Bücherbestand, der zerstört wurde, sondern auch ein Verstoß gegen den Marktplatz der Ideen, der ein Grundprinzip des amerikanischen Lebens ist.)

Von der Zensur zur Freiheit

In einem anderen Stadtteil Berlins findet man die Amerika-Gedenkbibliothek. In den 1950er Jahren erbaut und in Teilen durch Amerikanische Spenden finanziert, wurde sie zur zentralen öffentlichen Bibliothek in Westberlin während der Teilung der Stadt.

Franka Ellman, eine der Organisatorinnen der Studienreise, ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Sie erzählte uns, wie sie als Kind den Berliner Fernsehturm besuchte, und vom höchsten Punkt Berlins aus die spektakuläre Aussicht genoss, nach West-Berlin hinüberblickte und sich fragte, ob sie dort jemals einen Fuß hinsetzen würde.

Sie wies unsere Lehrergruppe auf die Amerika-Gedenkbibliothek hin und teilte ihre Erinnerungen daran, wie sie als Teenagerin nach dem Fall der Mauer die Bibliothek besuchte. Sie erklärte uns, dass die Amerika-Gedenkbibliothek wichtig sei, weil sie für alle zugänglich ist, die Ideale der Demokratie und Freiheit verbreite und einen offenen Zugang zu Ideen und Informationen biete.

Als ich das hörte, schlug mein Bibliothekarinnenherz höher.

Die Botschaft war laut und deutlich: Bücher sind heilig. Bibliotheken sind mächtig. Intellektuelle Freiheit ist schützenswert.

Amy Brownlee ist Leselehrerin und Bibliothekarin in einem ländlichen Schuldistrikt in Kansas. Sie wurde 2017 als „Kansas School Librarian of the Year“ ausgezeichnet und wurde für das „National Endowment for the Humanities Institute“ ausgewählt. Brownlee ist Rezipientin eines Fulbright-Hays-Fellowships und war einen Monat in Äthiopien mit der Hilfsorganisation „Ethiopia Reads“. Sie war Teil der diesjährigen Kohorte der Transatlantischen Lehrerreise der Atlantik-Brücke.